5. Service Strategy

Besprochene Präsentation:

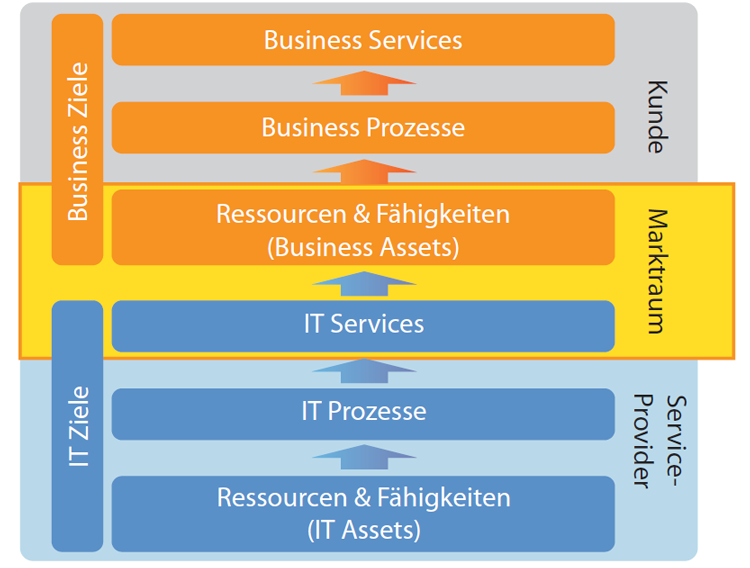

5.1 Schnittstelle zwischen Business-Kunden und IT-Service Providern

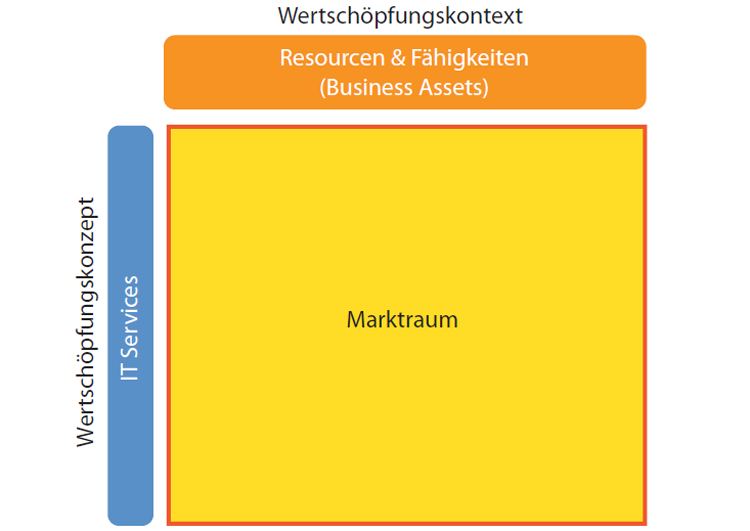

Service Provider sind bestrebt, Services anzubieten, die Absatz finden. Service Provider müssen also den Markt / Marktraum für ihre Services kennen bzw. ihre Services für einen Markt entwickeln.

Das Definieren des Marktes beginnt für einen IT-Service Provider mit dem Verständnis wie Kunden in ihrem Business unterstützt werden können. Der Markt / Marktraum bildet also auch die Schnittstelle zwischen Business-Kunden und IT-Service Provider.

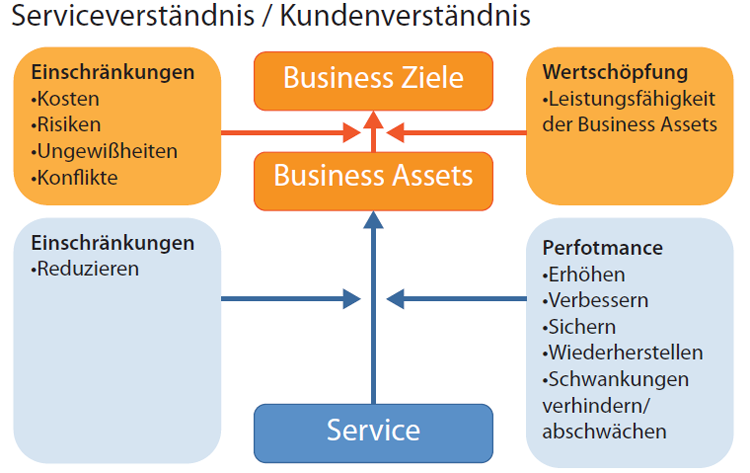

Organisationen sind darum bemüht, Business-Ziele mit vorhandenen Business-Assets zu erreichen, trotz evtl. vorliegender Einschränkungen. Das Wertschöpfungspotential des Business hängt dabei von der Leistungsfähigkeit der Business Assets ab. Mithilfe von IT-Services kann man die Leistungsfähigkeit von Business-Assets verbessern bzw. u.U. überhaupt erst ermöglichen. Der Grad in dem IT-Services die Leistungsfähigkeit von Business-Assets erhöhen, macht ihren Wert aus. Die Performance (Leistungsfähigkeit) der Business-Assets als Anforderung sollte höchste Priorität für das IT Service Management haben, denn ohne Business-Assets besteht keine Grundlage für die Definition des Wertes eines IT-Service. Bislang unzureichend unterstützte Business-Asstets bzw. Business-Ergebnisse stellen Chancen für IT- Services dar.

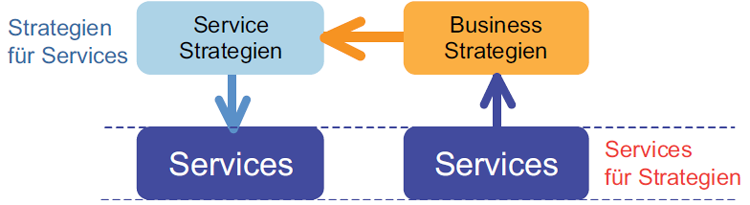

Wie findet man die richtigen IT-Services? Grundsätzlich gibt es zwei Strategien:

- Strategien für Services: Es geht darum Strategien zu entwickeln, um geeignete Business-unterstützende Services zu identifizieren. Mit dem unter strategischen Gesichtspunkten entwickelten Serviceangebot will man im Wettbewerb bestehen.

- Services für Strategien: Es geht darum Services zu entwickeln, um Business Strategien zu unterstützen. Services werden als Teil der Geschäftsstrategie gesehen.

5.2 Provider - Business - Modelle

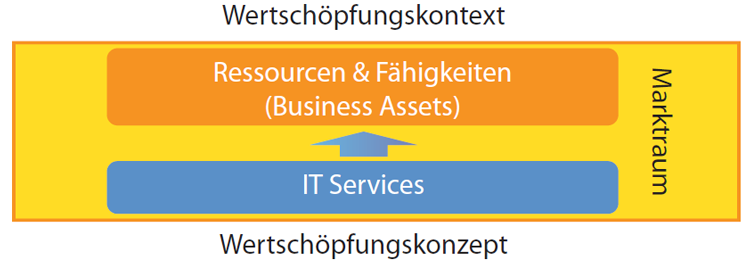

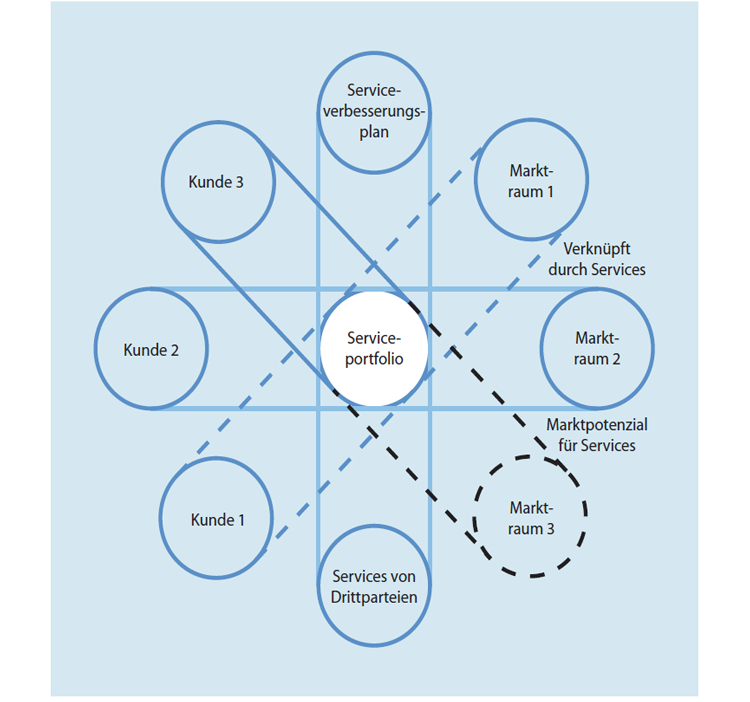

Der Marktaum stellt eine Verbindung zwischen Business Assets und IT-Services her. Der Marktraum hilft, geeignete bzw. erfolgversprechende IT-Services zu identifizieren.

Services unterscheiden sich wie und in welchem Kontext sie Werte schaffen.

- Business Assets stellen den Kontext dar, in dem Wertschöpfung erfolgt (Wertschöpfungskontext).

- IT-Services stellen das Konzept dar, wie die Wertschöpfung erfolgt (Wertschöpfungskonzept).

Der Marktraum kann in den beiden Dimensionen Wertschöpfungskontext / Business Assets und Wertschöpfungskonzept / IT-Services als Matrix dargestellt werden.

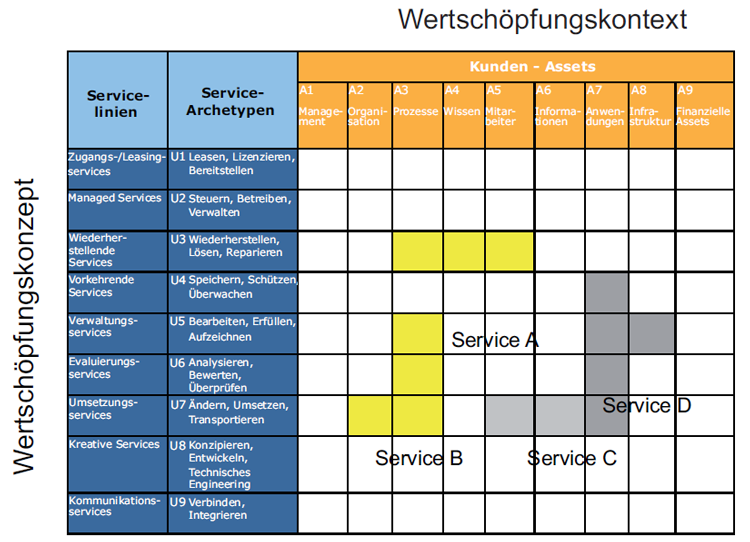

Sowohl die Business Asset Dimension (Wertschöpfungskontext) als auch die IT-Services Dimension (Wertschöpfungskonzept) können differenzierter betrachtet werden.

- Es gibt, wie schon dargestellt, neun Typen von Business

Assets: Management, Organisation, Prozesse, Wissen, Mitarbeiter,

Informationen, Anwendungen und Infrastruktur. Die einzelnen Asset-Typen

werden mit Ay (y =1, ..9) parametrisiert. Die nachstehende Tabelle

zeigt die Zuordnung.

Wertschöpfungskontext In welchem Kontext werden Werte geschaffen Business-Assets A1 Management A2 Organisation A3 Prozesse A4 Wissen A5 Mitarbeiter A6 Informationen A7 Anwendungen A8 Infrastruktur A9 Finanzielle Assets - Auch IT-Services können differenzierter betrachtet werden.

Man kann Basis-Dienstleistungsprogramme (utilities), sog. „Servicearchetypen“,

definieren. Es gibt neun Servicearchetypen, die mit Ux (x=1..9)

gekennzeichnet werden. Jedem Servicearchetypen entspricht ein spezieller

Typ von Service oder eine sog. „Servicelinie“. Servicearchetypen/Servicelinien

beschreiben, wie Service Provider für Kunden eine Wertschöpfung

erreichen. Servicearchetypen/Servicelinien sind eine Art „Business-Modell“

für Services. Die folgende Tabelle gibt Servicelinien und zugeordnete Service-Archetypen

an.

Wertschöpfungskonzept Wie werden Werte geschaffen: Servicelinien Service-Archetypen Zugangs-/Leasing-services U1 Leasen, Lizenzieren, Bereitstellen Managed Services U2 Steuern, Betreiben, Verwalten Wiederherstellende Services U3 Wiederherstellen, Lösen, Reparieren Vorkehrende Services U4 Speichern, Schützen, Überwachen Verwaltungs-services U5 Bearbeiten, Erfüllen, Aufzeichnen Evaluierungs-services U6 Analysieren, Bewerten, Überprüfen Umsetzungs-services U7 Ändern, Umsetzen, Transportieren Kreative Services U8 Konzipieren, Entwickeln, Technisches Engineering Kommunikations-services U9 Verbinden, Integrieren

Wertschöpfungskonzept (Servicearchetypen / Dienstprogramm / Utility Ux) und Wertschöpfungskontext (Business-Assets / Assets Ay) spannen eine Matrix auf. In der von Business-Assets Ax (x=1..9) und IT-Services Uy (y=1..9) aufgespannten Matrix können IT-Services differenziert definiert werden. Services können in dieser Utility-Asset-Matrix (Ux-Ay-Matrix) positioniert werden: Ein Service stellt Servicearchetypen zur Unterstützung von Business-Assets zur Verfügung. Je nach gekennzeichneten Matrixfeldern wird erkennbar, welche Servicearchetypen zur Unterstützung von Business-Assets durch den Service genutzt werden.

Die Abbildung zeigt die Darstellung von Services im Marktraum als Wertschöpfungsmuster bestehend aus Servicearchetyp und Business-Asset.

Die Marktraum-basierte (Utility- und Asset- -basierte) Service Positionierung ist eine sehr geeignete Service-Darstellung:

- Eine Kombination aus Servicearchetyp und Kunden-Asset definiert einen Service und entspricht einem Eintrag in den Servicekatalog.

- Eine Darstellung von Services als Wertschöpfungsmuster ist für Manager hilfreich und sinnvoll, da sie sehr schnell die Ausrichtung der IT-Services erkennen können.

- Wenn der Wertschöpfungskontext (Business-Assets) und das Wertschöpfungskonzept (Servicearchetyp) richtig aufeinander abgestimmt sind, können Performance-Einbußen verhindert werden.

Für die im Marktraum positionierten Services läßt sich noch angeben, welche Business-Ergebnisse der Kunden (Kundenergebnisse) durch den Service jeweils unterstützt werden. Die Business-Ergebnisse werden in abstrahierter Form über sog. Tags parametrisiert. Den Services bzw. Assets werden dann diese Tags zugeordnet, die ausweisen, welche Business-Ergebnisse unterstützt werden. Eine Liste mit Tags für fünf verschiedenen Kategorien ist in der Tabelle aufgelistet. Damit wird der Kundennutzen schon bei der Konzeption von Services erkennbar.

| Durch Services unterstützte Business-Ergebnisse des Kunden | ||

|---|---|---|

| Kategorie | Tag | Beschreibung des Ergebnisses |

| Erweiterte Fähigkeiten (Enhanced Capabilities, EC) | EC1 | Schnellere Entscheidungsfindung und Ergreifung von Maßnahmen nach Business Events |

| EC2 | Erweiterung von Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen für Business -Prozesse | |

| EC3 | Verbesserung der logischen Strukturen von Business-Prozessen | |

| EC4 | Bereitstellung von Best Practices der Branche für Anwendungs-Updates | |

| EC5 | Erweiterung der Supply Chain | |

| EC6 | Verfügbarkeit von spezialisiertem Wissen und Erfahrungen | |

| Gesteigerte Performance (Increased Performance, IP) | IP1 | Erhöhung des Durchsatzes von Business-Prozessen |

| IP2 | Reduzierung der durchschnittlichen Forderungslaufzeit | |

| IP3 | Steigerung des Return of Assets | |

| IP4 | Steigerung der Kundenzufriedenheit | |

| Erweiterte Ressourcen (Enhanced Resources, ER) | ER1 | Freie Ressourcen zur Wahrnehmen neuer Chancen |

| ER2 | Erhöhung der Mitarbeiterproduktivität | |

| ER3 | Verbesserung der Betriebsflexibilität | |

| ER4 | Verbesserung der Ressourcenverfügbarkeit | |

| Gesenkte Kosten (Reduced Costs, RC) | RC1 | Senkung der Fix-Kosten von Business-Prozessen |

| RC2 | Senkung der einzelnen Kosten bei der Verwaltung von Personalleistungen | |

| RC3 | Verkürzung der Anlaufzeiten bei neuen oder erweiterten Betriebsabläufen | |

| Reduzierte Risiken (Reduced Risks, RR) | RR1 | Reduzierung des Betriebsrisikos aufgrund von schwankender Asset-Performance |

| PR2 | Reduzierung des Betriebsrisikos aufgrund von Engpässen bei der Asset-Kapazität | |

| PR3 | Die Business Continuity ist gewährleistet, erfolgreiches Audit | |

| PR4 | Business Prozesse konform mit gesetzlichen Vorgaben | |

Zusammenfassung

- Markträume werden durch die von Kunden erwünschten Ergebnisse definiert

- Ein Marktraum wird durch mehrere Geschäftsergebnisse definiert, die zu erreichen ein Service unterstützen kann (ITIL Service Strategy, S 80).

- Marktraum bezeichnet sämtliche Gelegenheiten, die ein IT Service Provider nutzen sollte, um den Business-Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

- Der Marktraum bezeichnet die möglichen IT Services, deren Bereitstellung der IT Services Provider sich vorstellen könnte (ITIL Service Strategy, S287).

- Ein Marktraum stellt die verschiedenen Chancen für einen Service Provider dar, einem Kunden mithilfe eines oder mehreren Services einen Mehrwert zu schaffen.

5.3 Entwickeln von IT-Service Angeboten

In diesem Abschnitt geht es darum, die „richtigen“ Services für Kunden anzubieten. Dazu wird zubnächst ermittelt, welches Potential zur Unterstützung des Kunden vorhanden ist. Anschließend wird eine Servicebeschreibung erstellt und geprüft. Der Kundennutzen (Wertschöpfung für den Kunden) ist Leitschnur.

5.3.1 Service Ziele

Der Servicedefinition liegen Ziele zugrunde, die mit dem Service erreicht werden sollten. Folgendes Template unterstützt bei Finden und beim Festlegen von Zielen:

| Angaben zur Formulierung des Serviceziels | Beschreibung |

|---|---|

| Kundenaufgaben |

|

| Kundenergebnisse |

|

| Kundeneinschränkungen |

|

5.3.2 Ergebnisbasierte Definition von Services

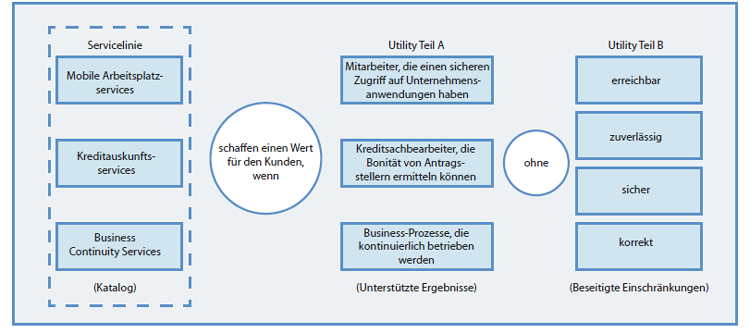

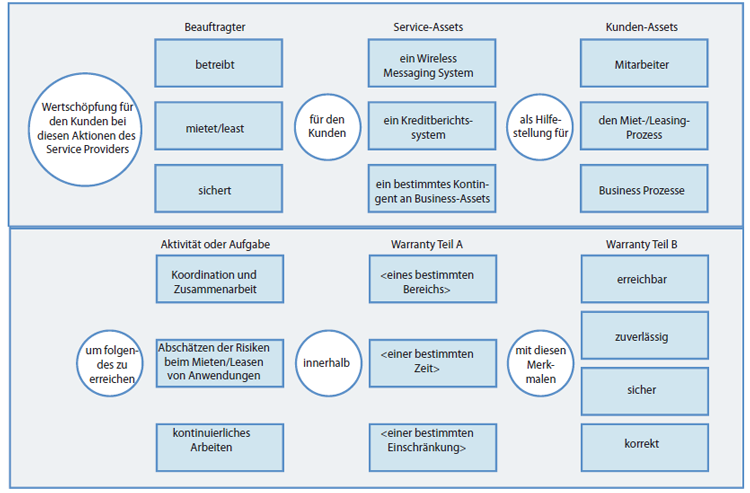

Services sollten, um Missverständnisse zu vermeiden, ergebnisorientiert definiert werden. Dabei spielen immer zwei Komponenten eine Rolle: eine Komponente in Bezug auf die Utility (Zweckmäßigkeit in Bezug auf das zu erreichende Ergebnis und die zu vermeidenden Einschränkungen) und eine Komponente in Bezug auf die Warranty (Gewährleistung / Garantie der Performance in Bezug auf Verfügbarkeit, Kapazität, Security und Continuity). In den folgenden beiden Abschnitten werden Templates zur Formulierung einer Servicebeschreibung angegeben. Ein Beispiel verdeutlicht die Anwendung des Templates.

- Komponenten von Servicedefinitionen in Bezug auf Utility

Komponenten der Servicedefinition in Bezug auf Utility (siehe [OGC 2007], Service Strategy, Abb. 4.8) Template zur Servicedefinition in Bezug auf Utility Angaben zu: Template Beispiel Service Linie Die Service Linie <Service-Linie> Mobile Arbeitsplatz Services schafft einen Wert für den Kunden, wenn Ergebnis das Ergebnis <Ergebnis> Mitarbeiter einen sicheren Zugriff auf Unternehmensanwendungen haben unterstützt wird Einschränkungen und dabei die Einschränkungen <Einschränkungen> Einschränkungen durch Standort und Zeit beseitigt werden. - Komponenten von Servicedefinitionen in Bezug auf Warranty

Komponenten der Servicedefinition in Bezug auf Warranty (siehe [OGC 2007], Service Strategy, Abb. 4.9) Template zur Servicedefinition in Bezug auf Warranty Angaben zu: Template Beispiel Service Provider Angebot Ein Service Provider betreibt mietet / least sichert ... betreibt Service Asset Den Service / das Service Asset <Service Asset> wireless messaging system Business Asset / Kunden Asset als Hilfestellung für das Business Asset / Kunden Asset <Business Asset / Kunden Asset> Mitarbeiter Ziel um folgendes zu erreichen: Aktivität oder Aufgabe die Aktivität oder Aufgabe <Aktivität oder Aufgabe> Koordination und Zusammenarbeit Grenzen innerhalb eines bestimmten Bereichs einer bestimmten Zeit einer bestimmten Einschränkung Der Firma Merkmale mit diesen Merkmalen: erreichbar zuverlässig sicher korrekt Zuverlässig, sicher, korrekt Zur Verfügung zu stellen

Zur Analyse der Effektivität einer Servicedefinition kann man folgenden Fragenkatalog verwenden:

| Bereich | Frage |

|---|---|

| Service-Typ | Welche Services stellen wir bereit? |

| Wer ist unser Kunde? | |

| Utility (Teil Ausführungsunterstützung und Teil Einschränkungsbeseitigung) | Welche Ergebnisse unterstützen wir? |

| Wie führen diese Ergebnisse zu einer Wertschöpfung für den Kunden? | |

| Mit welchen Einschränkungen sind unsere Kunden konfrontiert? | |

| Business Assets / Kunden-Assets | Welche Kunden Assets unterstützen wir? |

| Wer sind die Anwender unserer Services? | |

| IT-Service Assets | Welche Assets setzen wir ein, um Werte zu schaffen? |

| Wie setzen wir unsere Assets ein | |

| (Kunden-)Aktivität oder Aufgabe | Welche Art von Aktivitäten unterstützen wir? |

| Wie verfolgen wir die Performance? | |

| Warranty | Wie schaffen wir Werte für sie? |

| Welche Zusicherungen machen wir? |

Servicedefinitionen sind nicht immer ganz leicht. Es gibt verschiedene Herausforderungen im Kontakt mit den Kunden, die es zu bewältigen gilt.

| Kunden präsentieren ihre Anforderungen | Dabei kann es zu folgenden Problemen kommen: |

|---|---|

| - in Form von Lösungen |

|

| - in Form von Spezifikationen |

|

| - durch eine Beschreibung der übergeordneten Servicequalität |

|

| - in Form von Aussagen hinsichtlich des Nutzens |

|

5.4 Service Portfolio

Im Rahmen der Servicestrategie-Überlegungen legt die IT-Organisation fest, welches Serviceangebot sie entwickelt, anbietet oder ggf. einstellt. Service Konzepte werden neben Erfahrungen aus früheren Serviceangeboten durch Kunden und Markträume beeinflusst.

- Kunden bringen die aktuellen Business-Anforderungen aus ihrer Sicht ein.

- Ein „Marktraum“ beschreibt das Ergebnis von Geschäftsprozessen, die durch IT unterstützt werden.

- Erfahrungen mit früheren Serviceangeboten fließen über den ITIL-Prozess „Continual Service Improvement“ ein.

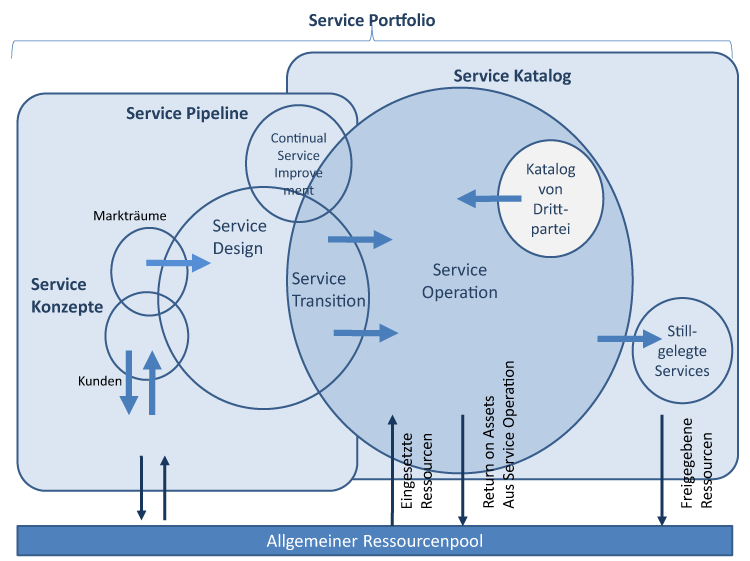

Die auf Basis der Anforderungen von Kunden und Marktraum konzipierten Services werden entwickelt, umgesetzt und in Betrieb genommen. Es werden aber auch Services von externen Dienstleistern (Drittanbietern) bezogen. Services können auch stillgelegt werden, wenn sie nicht mehr benötigt oder nicht mehr wirtschaftlich angeboten werden können.

Im Mittelpunkt der Service Strategie steht das Service Portfolio, als Sammelbecken für alle akiven und in Diskussion befindlichen Services.

Das Service Portfolio wird anschließend über Service Design konzipiert, über Service Transition umgesetzt und über Service Operation realisiert. Die systematische Verbesserung der Servicequalität ist Aufgabe des Continual Service Improvements

- Service Portfolio

- Das Service Portfolio ist die Gesamtheit aller Services, die von einem Service Provider verwaltet werden. (ITIL Service Strategie Glossar S300). Das Serviceportfolio stellt die Verpflichtungen und Investitionen eines Service Providers für alle Kunden und Markträume dar. Mithilfe des Portfolio Managements können Manager Investitionen nach Priorität einstufen und die Zuweisung von Ressourcen verbessern. Serviceportfolios stehen für die Fähigkeit und Bereitschaft eines Service Providers, Kunden und Markträume zu bedienen. (ITIL Service Strategie S84). Das Service Portfolio wird für das Management des gesamten Lebenszyklus aller Services genutzt. (ITIL Service Strategie Glossar S300).

Das Serviceportfolio ist in drei Bereiche unterteilt: Servicekatalog, Servicepipeline und stillgelegte Services.

- Servicepipeline: beantragte oder in Entwicklung befindliche Services,

- Servicekatalog: aktuell verfügbare (live) Services oder Services, die bereit zum Deployment sind und

- außer Kraft gesetzte Services.

(ITIL Service Strategie Glossar S300).

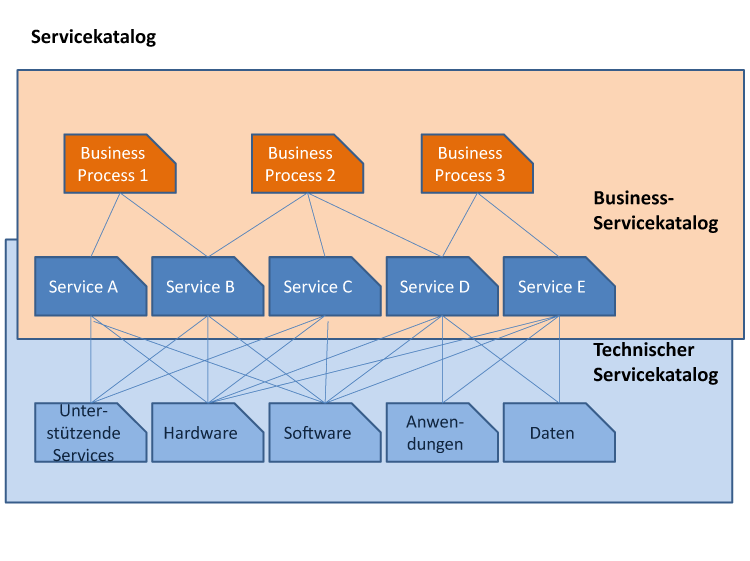

- Servicekatalog

- Der Servicekatalog (service catalogue) ist eine Datenbank oder ein strukturiertes Dokument mit Informationen zu allen „live“ IT Services, einschließlich der Services, die für das Deployment verfügbar sind. Der Servicekatalog ist der einzige Bestandteil des Serviceportfolios, der an den Kunden ausgehändigt wird. Er unterstützt den Vertrieb und die Bereitstellung von IT-Services. Der Servicekatalog enthält Angaben zu Lieferergebnissen, Preisen, Bestellungen und Anfragen sowie Kontaktinformationen. (ITIL, Service Design, S354, ITIL Service Strategie Glossar S 300)

- Während das Service Portfolio die Gesamtheit aller Services bezeichnet, die vom Service-Provider verwaltet werden, enthält der Servicekatalog alle IT-Services, die die potentiellen Kunden und Nutzer des IT-Service-Providers beauftragen könnten.

- Der Servicekatalog ist der einzige Teil des Portfolios, der Kosten deckt oder Gewinne abwirft. (ITIL Service Strategie S84).Servicekatalogelemente werden basierend auf gemeinsamen Business Aktivitätsmuster (Patterns of Business Activity, PBAs), die sie unterstützen können, in Servicelinien (Line of Service) zusammengefasst. (ITIL Service Strategy S 86)

- Da Provider über eine Vielzahl von Kunden verfügen und ganz unterschiedliche Business-Organisationen bedienen können, werden u.U. mehrere Servicekataloge aus dem Serviceportfolio projiziert. (ITIL Service Strategy S 86)

Der IT-Servicekatalog besteht aus zwei Strukturen:

- Business-Servicekatalog. Der Businesskatalog beschreibt

die IT-Services, die Geschäftsprozesse direkt unterstützen.

- Ein Business-(IT-)Service ist ein IT-Service, der einen Business Prozess direkt unterstützt, im Gegensatz zu einem Infrastrukturservice, der intern vom Service Provider eingesetzt wird und der in der Regel nicht vom Business wahrgenommen wird. (ITIL, Service Design, S 324

- Technischer Servicekatalog. Der Technische Servicekatalog

beschreibt IT-Services, die unterstützenden Charakter haben.

- Ein technischer Service oder Infrastrukturservice ist ein IT-Service, der nicht direkt vom Business eingesetzt wird, sondern der vom IT-Service Provider benötigt wird, um andere IT-Services bereitzustellen. Beispiele: Directory-Service, Namensdienste, Kommunikationsservices, … (ITIL Service Design, S335, ITIL, Service Design, S358)

- Service Pipeline

- Die Service Pipeline (service pipeline) ist eine Datenbank oder ein strukturiertes Dokument, in dem alle IT Services aufgelistet sind, die zur Diskussion stehen oder sich in Entwicklung befinden und noch nicht für den Kunden verfügbar sind. Die Service Pipeline bietet einen Überblick über mögliche zukünftige IT Services und ist Teil des Serviceportfolios, das in der Regel nicht an Kunden weitergegeben wird. (ITIL Service Strategie Glossar S 300).

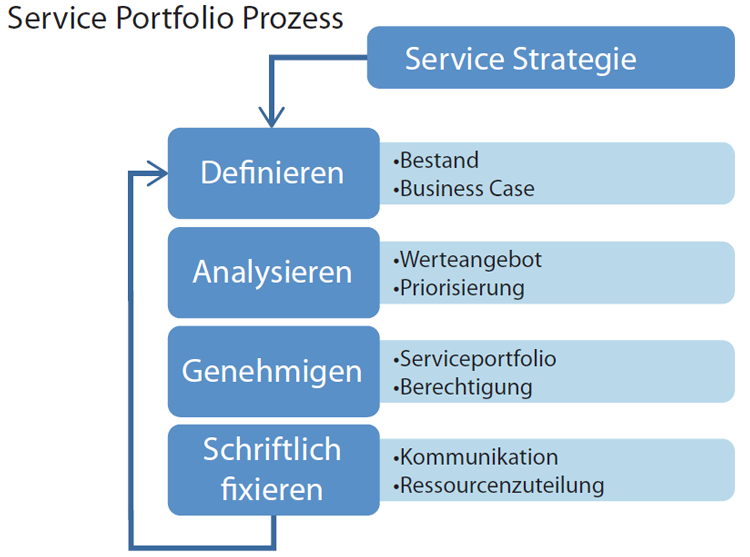

5.5 Service Portfolio Prozess

Im Rahmen der Service Strategie wird das Service Portfolio definiert und verwaltet. Dieser Service Portfolio Prozess verläuft in den vier Schritten: Definieren, analysieren, genehmigen und schriftlich fixieren.

Definieren

- Information zu bestehenden und vorgeschlagenen Services sammeln (ohne Rücksicht auf Realisierungsmöglichkeit)

- Damit wird die Basis für eine neue Bewertung des aktuellen Serviceangebots gelegt

- Vorbereitung der nächsten Phase "Analyse"

- Das Analyseziel muss festgelegt und kommuniziert werden

- Bestandsaufnahme der Services

- Validierung der Services: Zuordnung zu Business Case macht möglich zu überprüfen, ob organisatorische / strategische Zielsetzung erreicht wird.

- Festlegen von Aktualisierungszyklen

Analysieren

- Ausarbeiten der strategischen Absicht

- Was sind die langfristigen Ziele der Serviceorganisation?

- Welche Services sind erforderlich um diese Ziele zu erreichen?

- Welche Fähigkeiten und Ressourcen sind erforderlich?

- Wie erreichen wir dieses Ziel?

- Was sind Perspektiven, Position, Plan und Muster?

- Mitarbeit des oberen Managements erforderlich!

Genehmigen

- Nachdem "Soll-Zustand" definiert ist, geht es um die Verbindlichkeit der Umsetzung.

- Dazu werden die Services in folgenden Kategorien aufgeteilt:

Retain, Replace, Rationalize, Refactor, Renew, Retire.

Service Beurteilungs-Kategorien Service Beurteilungs- Kategorien Beschreibung Retain (behalten) Services sind - weitgehend eigenständig

- besitzen klar definierte Asset-, Prozess- und Systemgrenzen

- sind auf Organisationsstrategie abgestimmt und für sie relevant

Replace (Ersetzen) Services besitzen - ungenaue Business-Funktionalität

- sich überschneidende Business-Funktionalität

Rationalize (Rationalisieren) Services umfassen - mehrere Releases des Betriebssystems

- mehrere Versionen derselben Software

- mehrere Versionen der Systemplattform

- ...

Refactor (Überarbeiten) Services - erfüllen technische und funktionale Kriterien der Organisation

- besitzen unklare Systemgrenzen

- auf Kernfunktionalität reduzieren

- restliche Funktionen von anderen Services beziehen

Renew (Erneuern) Services - erfüllen funktionale Kriterien der Organisation

- erfüllen nicht technische Kriterien der Organisation

Retire (Stilllegen) Services - erfüllen technische und funktionale Kriterien der Organisation nicht

Schriftlich fixieren

- Im letzten Schritt werden die Ergebnisse schriftlich niedergelegt.

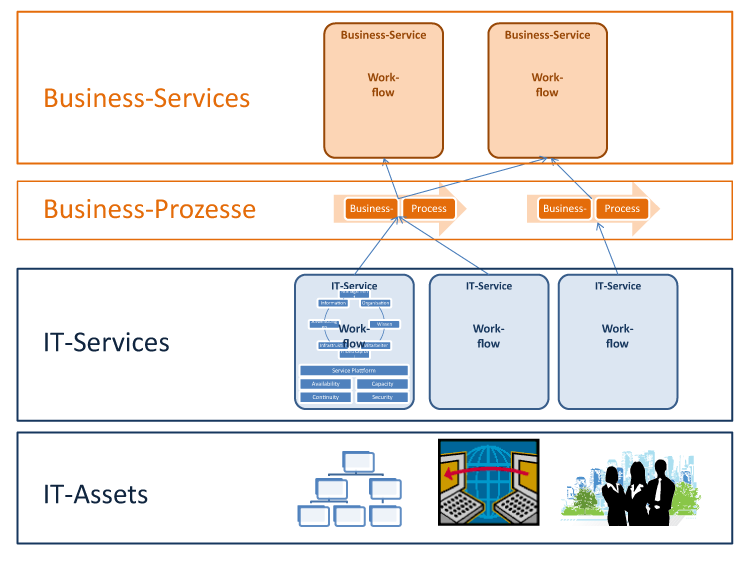

5.6 Business Service Management

- Business Service Management

-

- bezeichnet die kontinuierliche Regulierung, Überwachung und Erfassung der IT und der dadurch beeinflussten Business Services (ITIL Service Strategy, S 140).

- ist ein ganzheitlicher und zielgerichteter Ansatz zur Abstimmung der IT-Infrastruktur auf das Business

Das Business Service Management stellt alles bereit, was ein Service Provider für das Management von Business Services benötigt

Das Business Service Management verknüpft IT-Service Assets mit übergeordneten Business Services. Die IT Infrastruktur wird nicht mehr als topologische Karte, sondern als Abhängigkeitsmodell dargestellt.

Business Integration bedeutet:

- Für Serviceempfänger kommt es ausschließlich auf das Serviceergebnis an, denn daraus ziehen Serviceempfänger ihren Nutzen. Die verbesserte Ausrichtung an den Bedürfnissen der Serviceempfänger ist gleichbedeutend mit einer höheren Serviceorientierung.

- Die Gestaltung von IT-Services darf sich nicht ausschließlich an technischen Aspekten der Servicebereitstellung orientieren, sondern muss an den Einflussfaktoren der anforderungsgerechten Nutzung von Serviceleistungen ausgerichtet sein. („Kunden wollen keine Bohrer sondern Löcher“)

- IT Service Provider müssen Services in Geschäftsprozesse integrieren, um die technischen und wirtschaftlichen Machbarkeiten abzugleichen.

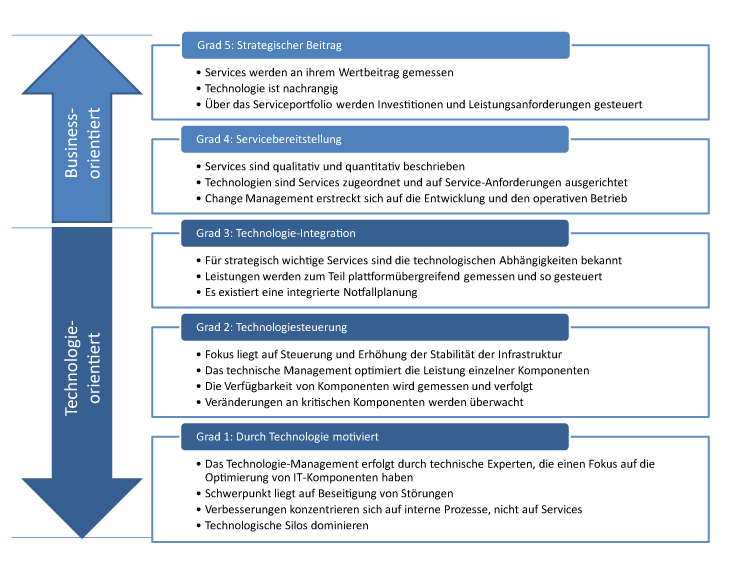

Die Business Integration hat auch Auswirkungen auf das Technologiemanagement. Ein Reifegradmodell (ITIL V3 Service Operation, S91) zeigt den Übergang von einer Technologieorientierung zu einer Businessorientierung bei wachsendem Reifegrad. An der Technologie orientiert sind die Grade 1 bis 3, am Business orientiert sind die Grade 4 und 5.

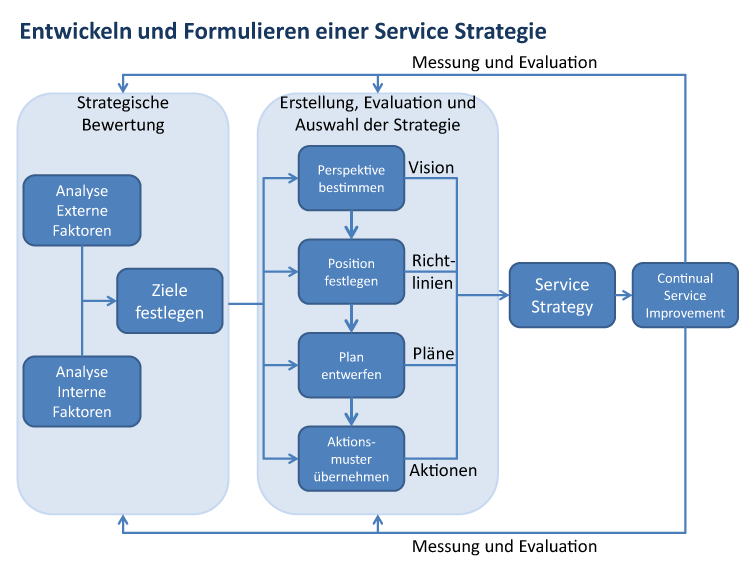

5.7 Entwickeln und Formulieren einer Service Strategie

Ziel des in den letzten Abschnitten vorgestellten Verfahrens ist die Definition von Services. Es ist vernünftig sich bei der Definition von Services von einer Strategie leiten zu lassen.

Aus Sicht des Service Providers geht es bei der Festlegung einer Service-Strategie um:

- die strategische Einordnung von IT-Services und

- die enge Verzahnung von IT-Strategie und Organisationsstrategie

Das Entwickeln und Formulieren einer Service-Strategie ist in Abbildung dargestellt

Das Entwickeln und Formulieren einer Service Strategie erfolgt in zwei Schritten:

- Im ersten Schritt erfolgt eine strategische Bewertung,

- Im zweiten Schritt wird eine Strategie abgeleitet.

Die strategische Bewertung beginnt mit einer Umfeldanalyse. Die Analyse des Umfeldes und die Ermittlung von Rahmen- und Randbedingungen sind in den zwei Abschnitten „Analyse externer Faktoren“ und „Analyse interner Faktoren“ der ITIL-typischen strategischen Bewertung zu finden.

Die Umsetzung der strategischen Ziele in eine Service Strategie ist im Abschnitt „Erstellung, Evaluation und Auswahl der Strategie“ zu finden. Die Erstellung, Evaluation und Auswahl der Strategie erfolgt in den Schritten:

- Perspektive bestimmen - beschreibt eine Vision und Orientierung. Eine strategische Perspektive verdeutlicht die Geschäftsphilosophie hinsichtlich der Interaktion mit dem Kunden oder der Art der Servicebereitstellung.

- Position festlegen - beschreibt die Entscheidung, eine genau definierte Haltung einzunehmen.

- Plan entwerfen - beschreibt die Methoden des Übergangs vom Ist-Zustand in den Soll-Zustand

- Aktionsmuster übernehmen - beschreibt eine Reihe von Entscheidungen und Aktionen, die auf ein Ziel ausgerichtet sind.

Bei der Servicedefinition sind kritische Erfolgsfaktoren zu beachten.

- In jedem Marktraum gibt es spezifische kritische Erfolgsfaktoren (Critical Success Factors CSF).

- Kritische Erfolgsfaktoren werden durch folgende Faktoren

beeinflusst

- Kunden

- Wettbewerber

- Supplier

- Regulatoren

Kritische Erfolgsfaktoren haben folgende Merkmale:

- Sie werden in Hinblick auf Fähigkeiten und Ressourcen definiert

- Sie sind nachweislich für den Erfolg der Branchenführer verantwortlich

- Sie werden auf der Stufe des Marktraumes definiert, nicht unternehmensspezifisch

- Sie bilden die Grundlage für den Wettbewerb zwischen den Konkurrenten

- Sie verändern sich im Laufe der Zeit, d.h. sie sind dynamisch nicht statisch

- Sie erfordern in der Regel erhebliche Investitionen und entwickeln sich nach und nach

- Ihr Wert ergibt sich in Kombination mit anderen Faktoren.

- Kritische Erfolgsfaktoren sind häufig Kombinationen aus Service-Assets,

wie

- Finanzielle Assets

- Erfahrung

- Kompetenz

- Intellektuelle Fähigkeiten

- Prozesse

- Infrastruktur

- Operativer Umfang

- Kritische Erfolgsfaktoren bestimmen die IT-Service-Assets, die zur erfolgreichen Implementierung einer Service Strategie erforderlich sind.